|

Ein Bericht aus dem Materialienbuch

"Jungarbeiter- und Schülerzentren in Berlin"

Das Prisma, ein

Jugendfreizeitheim im Norden Berlins, wurde 1967 vom Bezirksamt

Reinickendorf als "kulturell-politisches Forum" mit progressivem Anstrich

eröffnet. Da das Prisma in dieser Zeit im wesentlichen von Studenten und

Schülern besucht wurde, ist die damalige Entwicklung eng mit der

Studentenbewegung und der Berliner APO verknüpft.

Im Januar 1969 wurde eine taktisch ungeschickte Pillenverkaufsaktion der

Gruppe "Sexpol Nord" vom BA als Vorwand benutzt, das Prisma zum ersten Mal

zu schließen.

Nach der Wiedereröffnung im Frühjahr 1970 entwickelte sich das Prisma zum

Fixer- und Dealerzentrum Nord-Berlins. Da jedoch Wahlen vor der Tür

standen und man eine erneute lautstarke Räumungs- und Schließungsaktion

scheute, sollten zuerst einmal bei Duldung des Drogenkonsums die

pädagogischen Mitarbeiter versuchen, Herr der Lage zu werden und evtl.

therapeutische Hilfe zu leisten. Anfang 1971, kurz nach den Wahlen, wurde

das Prisma zum zweiten Mal geschlossen. Offizieller Grund: die Mitglieder

des pädagogischen Teams sahen sich aufgrund mangelnder Vorbildung und

fehlender Mittel nicht in der Lage, das Drogenproblem

im Prisma in den Griff zu bekommen.

Im Oktober 1971 wurde das Prisma wieder eröffnet, diesmal

als Modellversuch. Im Rahmen des |

|

|

Differenzierungsprogramms

für Jugendfreizeiteinrichtungen sollten die Möglichkeiten erprobt werden,

in einem "Zentrum für junge Erwachsene" speziell Jugendliche über 16 Jahre

anzupsrechen und mit ihnen politische Bildungsarbeit zu betreiben, (siehe

dazu Jugendpflegebericht des Senats von Berlin, Berlin 1971, S. 15 f) In

der Praxis bedeutete das für das Prisma, daß die Bezirksamtsgelder etwas

reichlicher flössen als in vergleichbaren Einrichtungen und daß zwei

zusätzliche Planstellen eingerichtet wurden, von denen die eine mit einer

Dipl.-Pol. (frisch vom Otto-Suhr-Institut der FU Berlin, Anfangsgehalt DM

2.200,--) besetzt wurde, die zugleich die Leiterstelle erhielt.

Die offiziell vom Team, in Wirklichkeit aber allein von der Leiterin

entworfene und verfaßte Kozeption (in Auszügen abgedruckt in: Neuer

Rundbrief, Informationen des Senators für Familie, Jugend und Sport,

Berlin, Nr. 1/1972, Se. 15-23. Die folgenden Seitenzahlen beziehen sich

auf die vollständige Fassung der Konzeption) für den Modellversuch zeigt

deutlich, wie sich zwar Methoden und partiell auch Inhalte, nicht aber die

Ziele der staatlichen Jugendarbeit verändert haben. Gleich zu Beginn wird

festgestellt: " Es ist aber inzwischen undenkbar geworden, den

Jugendlichen eine Welt voller unübersehbarer Widersprüche als heilen

Kosmos vorführen zu wollen". (S. 3) Warum? "Irgendwann wird selbst den

unter-informierten Jugendlichen die Differenz klar zwischen dem, was er

tagtäglich an Widersprüchen und Konflikten erlebt und dem, was er im

allgemeinen in der öffentlichen Meinung " zum

Ausdruck kommt. Je größer diese Differenz wird, desto mehr wächst das

Mißtrauen der Jugendlichen z.B. gegen Eltern, Lehrer, Erzieher, Ausbilder

oder auch gegen Staat und Gesellschaft insgesamt; im gleichen Maß

verschwindet auch die Möglichkeit des Einflusses auf ihn.

" (S. 29)

In diesem Zitat läßt sich bereits eine Grundtendenz

aktueller sozialdemokratischer Politik erkennen: die Existenz von

Widersprüchen in der kapitalistischen Gesellschaft immer gerade so weit zu

akzeptieren, als es nötig ist, um nicht den Einfluß auf die Massen zu

verlieren. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Jugendarbeit, speziell

mit proletarischen Jugendlichen, in Richtung von "Kritikfähigkeit,

Identitätsfindung und Bewußtseinsbildung" (S. 31) zu modifizieren, ohne

jedoch dabei trotz gegenteiliger Beteuerung das primäre Ziel

gesellschaftlicher Integration in die Gesellschaft sein darf, sondern ihre

(d.h. der Jugendlichen, Anm. d. Verf.) Bereitschaft zum Engagement für und

nicht gegen diese Gesellschaft zu entwickeln. " (S. 30)

Für den Reinickendorfer Stadtrat für Jugend und Sport,

Jakov Rabau, verkürzt sich das Problem auf folgende Formel:"Ich bin zwar

rechter Sozialdemokrat, aber kann ich deshalb in Sachen Pädagogik nicht

trotzdem fortschriftlicher sein als mancherLinke?" (zitiert nach: Konkret

Nr. 14/73 S. 24)

Die in der Konzeption den proletarischen Jugendlichen unter dem Etikett

der Wissenschaftlichkeit zugeschriebenen Eigenschaften und Verhaltensweise

("mangelnde Ich-Stärke, Regressionstendenzen, labile Bewußtseinsstruktur,

gestörte Beziehungen zu anderen, besonders Nicht-Gleichgeschlechtlichen,

und außerordentlich starke Kommunikationsschwierigkeiten" S. 31) führen

zwangsläufig zur folgenden Einschätzung der Funktion des pädagogischen

Teams: " Da in der derzeitigen Situation die meisten Initiativen aller

Voraussicht nach vom Team ausgehen werden, muß man in Kauf nehmen, daß die

Teammitglieder zumindest vorübergehend die Rolle von Autoritäten

zugewiesen bekommen. " (S. 20 f) Aufgabe dieser Autoritäten ist "die

direkte Anleitung von Arbeitsgruppen und die Bestimmung der

Arbeitsumstände." (S. 21)

Es muß bei der Beurteilung dieser Konzeption

selbstverständlich einbezogen werden, daß sie für die Sozialbürokratie und

die politischen Wahlbeamten der Abteilung Jugend und Sport des BA

geschrieben wurde. Daß es sich hierbei jedoch nicht etwa um eine nur aus

taktischen Gründen entschärfte Konzeption sozialistischer Jugendarbeit

handelt, beweist die 1 1/2 jährige Praxis des Modellversuchs. Selbst die

geringen Möglichkeiten, die die vom Jugendwohlfahrtsausschuß

verabschiedete Konzeption noch bot, wurden nicht genutzt.

In der Folgezeit erschöpfte sich der Modellversuch in

den Versuchen des Teams, die Fiktion des "lernwilligen Proletariers" durch

ein "kritisches Konsumprogramm mit Aufforderungscharakter" zur

Bildungsarbeit in noch zu gründenden Gruppen zu animieren.

Auf diese Weise geriet das Team in zunehmenden

Widerspruch zu den Problemen und Bedürfnissen der jugendlichen Besucher.

Ein dauernder Konfliktpunkt waren die Öffnungszeiten,

(Dienstag-Freitag, 19. oo - 23. oo Uhr, Samstag, Sonntag, Montag und an

Feiertagen geschlossen, 2 Monate Sommerpause). Das

Team wollte aus eigenem Interesse die Öffnungszeiten noch weiter verkürzen

und die offene Arbeit zugunsten der Arbeitsgruppen langfristig abschaffen.

Demgegenüber stand das Bedürfnis der Jugendlichen, ihre Freizeit im Prisma

ohne Leistungsdruck in Arbeitsgruppen und ohne Bevormundung durch die

Teamer zu verbringen. Die Aktivitäten im Prisma sollten nicht nur hinter

den verschlossenen Türen der Arbeitsräume stattfinden, sondern auch im

offenen Bereich bei Musik, Filmen und Feten, bei Diskussion und Agitation.

Außerdem versuchten die Teamer, die Besucher in Kategorien einzuteilen

(Lernwillige, Besserungswürdige und hoffnungslose : Fälle) und sie dadurch

zu spalten. Die vorgenommene Einstufung der Mehrheit der Besucher als

"Flipper, Anarchos, Rocker und Fixer", boten dem Team eine willkommene

Legitimation, sich hauptsächlich nur mit den anpassungswilligen Besuchern

auseinander zu setzen.

Es gelang auf diese Weise natürlich nicht, die Besucher des Prismas

"aus ihrer Konsumhaltung zu reißen". Partielle Erfolge konnten lediglich

durch die Veranstaltung von Bildungsurlauben und einem Sommerurlaub in

Schweden erzielt werden. Obwohl auf diesem Sommerurlaub zum ersten Mal

Konflikte im ' Team aufbrachen und anschließend nur mühsam übertüncht

werden konnten, trugen der Urlaub und die anschließenden Treffen im Prisma

viel zur Festigung einer Kerngruppe bei, die sich an einer aktiven

Mitarbeit im Prisma interessiert zeigten. Das führte Ende 72/Anfang 73 zur

Bildung von 2 Arbeitsgruppen: einer Filmgruppe, die

für Hauptschulabgänger einen Film über Berufswahl drehen wollte, und einer

Wohngemeinschaftsgruppe, die später selbst in eine Wohngemeinschaft ziehen

wollte. Bei der Gründung dieser AG wurden bei den Jugendlichen als

Reaktion auf die rigiden Vorstellungen des Teams zu Inhalt und Form der

Gruppenarbeit erstmalig Tendenzen deutlich, ohne Teamer zu arbeiten.

Mitte Dezember wurde das Prisma wegen Renovierung geschlossen und blieb

nur für AGs geöffnet. Die von einigen Teamer bewußt hinausgezögerte

Wiedereröffnung und die Notwendigkeit einer konzeptionellen

Neuorientierung waren im Februar 1973 Anlaß für den erneuten Ausbruch der

Meinungsverschiedenheiten im Team, die schließlich zur Spaltung führten.

Auf der einen Seite stand ein Zweckbündnis von Sozialdemokraten und

SEW-Symphatiesanten (3 hauptamtliche Teamer,

darunter die Leiterin, sowie eine Honorarkraft), die die Arbeit als

Zuträgerfunktion für die Gewerkschaft begriffen und in möglichst

geschlossenen, arbeitsintensiven Gruppen agieren wollten. 'Auf der anderen

Seite stand eine Gruppe von 2 hauptamtlichen Teamern und 3 Honorarkräften,

darunter der einzige Lehrling im Team, die sich ohne gemeinsames

politisches Selbstverständnis zusammengefunden hatten und sowohl mehr auf

die Freizeitbedürfnisse der Besucher eingehen als auch die Vorstellungen

der Jugendlichen zur Mitbestimmung aufgreifen wollten.

Die Fraktion um die Leiterin disqualifizierte sich bereits zu Anfang

des Konflikts bei den Besuchern völlig. Zuerst wollte sie die

Auseinandersetzung ganz von den Jugendlichen fernhalten ("Es ist

pädagogisch unklug, sie einzubeziehen", "die prügeln sich ja doch bloß"),

dann trug sie die Auseinandersetzung zwei Tage nach dem ersten Gespräch

ins BA und warf sich dem vorher dem so oft geschmähten Vater Staat in die

Arme. Selbst vor politischer Denunziation schreckte sie nicht zurück. Die

Leiterin fertigte ein Protokoll der Vollversammlung an, die sofort nach

dem Bekanntwerden der Ereignisse von den Jugendlichen organisiert worden

war und auf der sie politisch stark kritisiert wurde. Dieses Protokoll lag

am nächsten Tag im Bezirksamt vor.

Erste Folge der Auseinandersetzung war, daß die 3 Honorarkräfte der

zweiten Fraktion gefeuert wurden.

Aufgrund dieser Ereignisse und der vorangegangenen praktischen Arbeit

im Prisma solidarisierte sich ein Großteil der damaligen Kerngruppe (42

von 50) mit den gefeuerten Honorarkräften und ihrer Fraktion. Nach einem

Go-in ins BA, auf der ca. 20 Jugendliche die Haltung der Besucher zum

Team-Konflikt und ihre Forderungen vortrugen, wurde der Versuch gemacht,

auf einer Info-Fete die Auseinandersetzung in die Öffentlichkeit zu tragen

(s. Dokument Nr. 1). Dieser Versuch mißlang nicht zuletzt deshalb, weil

einige Genossen von KJV(a) und KJVD(b),

die an diesem Abend zum ersten Mal im Prisma auftauchten, die Info-Fete

zur 1. Mai-Agitation umfunktionieren wollten und die an stehenden Fragen

kaum diskutiert werden konnten.

Das BA verhielt sich über 2 1/2 Monate hinweg abwartend. Schließlich

wurde am 25. 4. 1973 ein klärendes Gespräch zwischen Bezirksamt, Team und

Besuchern angesetzt. Zwei Tage vor diesem Gespräch sprangen die beiden

hauptamtlichen Teamer der zweiten Fraktion ab und erklärten sich wieder zu

einer Zusammenarbeit mit der Leiterin und ihrer Fraktion bereit. Ihre

Begründung, sich ihre Berufsperspektive erhalten zu wollen, stieß bei den

Jugendlichen auf Unverständnis. Sie fühlten eich verraten.

Die 3 gefeuerten Honorarkräfte verzichteten jetzt darauf, die

Auseinandersetzung im Team weiter zu führen, weil sie darin keine

Perspektive mehr sahen (Honorarkräfte haben formal kaum Mitarbeitsrechte,

können also leicht kaltgestellt werden) und weil ihre Position gegenüber

den Jugendlichen damit eindeutiger wurde. Sie arbeiten seither ohne

Bezahlung im Prisma weiter. In der Folgezeit wurden die Äußerungen und

Aktionen der Jugendlichen besonders vom Team immer wieder als Ergebnis der

Aufhetzung und geschickten Manipulation dieser 3 ehemaligen Teamer zu

disqualifizieren versucht. Diese Unterschätzung der Fähigkeit und

Bereitschaft proletarischer Jugendlicher, ihre Interessen selbst

wahrzunehmen und durchzusetzen, liegt nicht nur der Konzeption, sondern

auch der gesamten Praxis des Teams zugrunde, die eindeutig von einem- wenn

auch kaschierten - Subjekt-Objekt-Verhältnis ausging.

In dem Gespräch am 25. 4. war es dem Team und dem BA-Vertreter nicht

möglich, ihre Vorstellung von einer möglichst abstrakten

Konzeptionsauseinandersetzung und einer "sachlichen" Diskussion

durchzusetzen. Die ca. 80 anwesenden Jugendlichen

ließen sich nicht einschüchtern und artikulierten ihre Interessen. In

diesem Zusammenhang tauchte zum ersten Mal die Forderung nach

Selbstverwaltung auf. Besonders das Verhalten der beiden hauptamtlichen

Kräfte hatte den Jugendlichen inzwischen klar

gemacht, daß vom Staat angestellte und bezahlte Pädagogen sich im

Konfliktfalle immer gegen die Jugendlichen stellen werden, wenn sie nicht

bereit sind, ihren Job aufzugeben. Außerdem hatte der Begriff der

Selbstverwaltung durch Kontakte mit dem

Schöneberger Jungarbeiter-

und Schülerzentrum

für die meisten konkrete Formen angenommen und war kein fiktives

Schlagwort mehr.

Die kurzfristige Forderung in diesem Gespräch war jedoch die sofortige

Wiedereröffnung des Prisma. Deshalb wurde für den nächsten Abend zu einer

Fete aufgerufen.

In der darauffolgenden Nacht wurde im Prisma eingebrochen und Feuer

gelegt, wobei jedoch nur geringer Sachschaden entstand. Das war der

willkommene Vorwand für das Team, das Prisma ganz zu schließen. Als die

Jugendlichen am nächsten Abend vor verschlossenen Türen standen, zeigte

sich zum ersten Mal die Gefahr einer Spaltung; einige wollten mit Gewalt

ins Prisma eindringen und dort die Fete feiern, die anderen waren dagegen,

nach der Provokation der vergangenen Nacht, die ihnen bereits angehängt

worden war, der Polizei eine willkommene Gelegenheit zum Eingreifen zu

geben. Als im weiteren Verlauf des Abends doch noch eine Scheibe zu Bruch

ging, waren die Bullen auch sofort mit mehreren Mannschaftswagen da. Die

Jugendlichen einigten sich schließlich darauf, für die nächste Woche eine

Aktion zu planen. Um das zu verhindern, wurde am nächsten Dienstag das

Prisma vom Team wieder vollständig geöffnet.

In den nächsten Wochen wurde der Kampf um die

Selbstverwaltung vorbereitet und die Basis im Prisma erfolgreich

verbreitert. (S. Dokument Nr. 2)

Für den 5.5. wurde ein Fest organisiert. Um 1.00 Uhr nachts schlössen

dann die Teamer das Bier weg und packten die Musikanlage ein. Aufgrund

dies er Provokation beschlossen die anwesenden Jugendlichen, die Nacht im

Prisma zu verbringen und ohne Musik, aber mit selbst organisiertem Bier

weiter zu feiern. Um 4.3o Uhr schließlich klingelte das völlig hilflose

Team den Bezirksjugendpfleger aus dem Bett. Der kam, fragte, ob das eine

Besetzung sei, und forderte die Jugendlichen auf, das Prisma zu verlassen

mit dem Hinweis darauf, ihr Verhalten sei Hausfriedensbruch. Die Polizei

wollt e er jedoch nicht holen ("den Gefallen tue ich Euch nicht!"), obwohl

die Jugendlichen seiner Aufforderung nicht nachkamen. Schließlich mußte er

unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Die Jugendlichen erkannten jedoch sehr schnell, daß es sinnlos war,

einen Kleinkrieg gegen die Teamer zu führen. Von diesem Zeitpunkt an

wurden diese weitgehend ignoriert. Kleine Zusammenstöße führten allerdings

zu hysterischen Reaktionen des BA (s. Dokument Nr.

3), die sich jedoch schnell als Imponiergehabe erwiesen.

Am 25. 5. wurde von den Besuchern ein eingetragener Verein als Träger

der Selbstverwaltung gegründet.

Für die Selbstverwaltung wurden inzwischen folgende Prinzipien

aufgestellt:

Es muß auf die Freizeitbedürfnisse

der Besucher eingegangen werden, ihre Isolation

muß aufgebrochen werden. Selbstverwaltung darf nicht zum Selbstzweck

werden, es muß eine längerfristige Perspektive (Stadtteilarbeit)

entwickelt werden.

Die Selbstverwaltung soll möglichst ohne Bezahlung von Leuten

arbeiten, falls doch, sollen sie vom Trägerverein angestellt werden .

Organisiert wird die Arbeit über die Vollversammlung, die höchstes

beschlußfassendes Organ ist, eine Info-Gruppe und einen Programmrat.

Am 12. 6. wurde an den Bezirksstadtrat für Jugend und Sport, an den

Bezirksjugendpfleger, an den Vorsitzenden des JWA und an die Senatorin für

Jugend und Sport ein Brief mit den Forderungen der Jugendlichen geschickt

(s. Dokument Nr. 4). Eine Pressekampagne wurde eingeleitet.

Die aktive Basis im Prisma besteht aus etwa 20 Jugendlichen, die

regelmäßig mitarbeiten, und 40 bis 50 , die loser gebunden sind. Die

Jugendlichen sind überwiegend Lehrlinge, zu kleinen Teilen auch

Jungarbeiter und Schüler. Politische Organisationen arbeiten bisher nicht

mit.

Auf die weitere Strategie kann an dieser Stelle natürlich nicht

eingegangen werden. Grundsätzlich muß jedoch folgendes festgestellt

werden: Das Prisma ist nicht wie der ehemalige Flamingo-Club in Schöneberg

ein schon fast aufgegebenes Sorgenkind der Jugendpflege, sondern ein

Renommierprojekt der SPD, das unter einem progressivem Anspruch angetreten

ist und als Modellversuch bereits erhebliche finanzielle Mittel geschluckt

hat. Deshalb ist starker Widerstand vom BA zu erwarten. Das BA wird jedoch

nicht offen reaktionär auftreten, sondern das Projekt durch geheucheltes

Verständnis, Lockangebote, "sachliche Schwierigkeiten", Verzögerungstaktik

und Spaltungsversuche zu boykottieren versuchen (s. Dokument Nr. 5).

Editorische Anmerkungen:

Die Dokumente wurden hier aufgrund der schlechten

Druckqualität nicht veröffentlicht.

a) KJV =

Kommunistischer Jugendverband, Jugendorganisation der KPD

(Aufbauorganisation)

b) KJVD

= Kommunistischer Jugendverband Deutschlands, Jugendorganisation der

KPD/ML (Zentrales Büro)

|

-

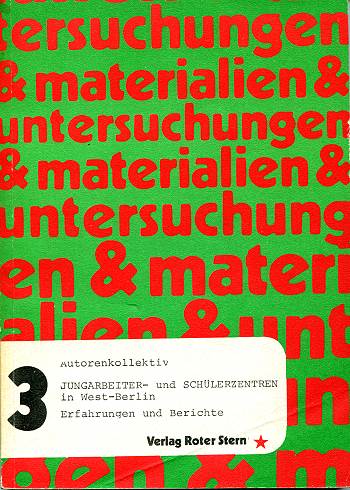

Der Text stammt aus:

Autorenkollektiv Jungarbeiter- und Schülerzentren

Proletarische Jugendarbeit in selbstverwalteten Jugendzentren

Reihe Untersuchungen und Materialien, Verlag Roter Stern Ffm 1973,

S. 213-224

|

|

|

![]()