Texte

| Barry

Graves & Siegfried Schmidt-Joos Rock-Lexikon Einführung Was ist Rock ? Auf diese Frage, die den Benutzer des vorliegenden Buches zuvörderst interessieren mag, gibt es kaum eine kurze, präzise, jedermann zufriedenstellende Antwort. In den rund zwei Jahrzehnten ihrer Existenz hat die Rockmusik so viele hoch differenzierte Personal- und Gruppenstile hervorgebracht, daß eine generalisierende Definition nur noch in unziemlicher Vereinfachung gefunden werden kann: Rock ist eine ekstatische Musik, die über einem regelmäßig durchgeschlagenen Achtelrhythmus in der zwölftaktigen Blues- oder der 32taktigen Songform häufig in alternierende Gruppen aufgespaltene Vokalsätze baut, die Bluestonalität, eine modale oder hemi-pentatonische Harmonik bevorzugt und vornehmlich zu elektrisch verstärkter Gitarrenbegleitung in extremen Stimmlagen mit gleitender Intonation vorgetragen wird. |

|

Mit dieser (oder jeder anderen möglichen) Definition wäre für das Verständnis der Rockmusik wenig gewonnen. Sie ist zu abstrakt und kann zudem durch allzu viele Ausnahmen von der Regel leicht außer Kraft gesetzt werden. Näher als der musiktheoretische führen denn auch der historische oder der soziologische Ansatz an die Wirklichkeit heran.

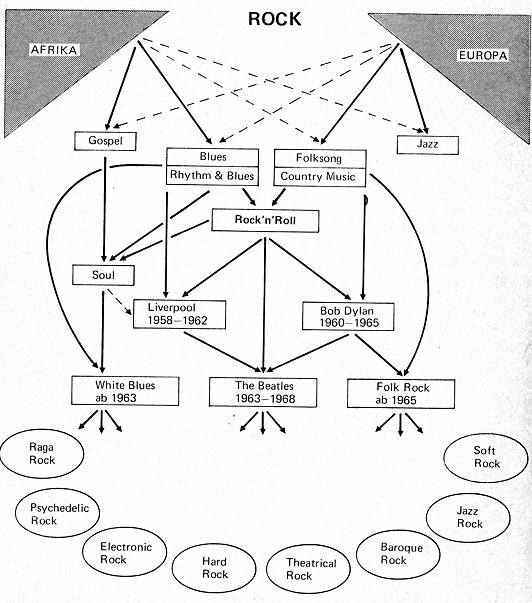

Wie zuvor schon der Jazz, ist auch der Rock ein sogenanntes Akkulturationsprodukt. Afrikanische und europäische Musiktraditionen und Verhaltensweisen, die sich in den USA (modifiziert) erhalten hatten, wurden im Rock 'n' Roll* und allen nachfolgenden Stilformen der Populärmusik abermals vermischt und verschmolzen. Bill Haley, dessen Rock-A-Beatin' Boogie (Textzeile: «Rock, rock, rock everybody») der neuen Musikmode um 1955 den Namen gab, übernahm aus der schwarzen Gettomusik Rhythm & Blues zunächst nur den harten, treibenden Rhythmus, um seine südstaatliche Kommerzfolklore attraktiver zu machen. Elvis Presley und seine amerikanischen und englischen Adepten erschlossen bis 1965 sodann auch die Blues-Tonfarben und Artikulationsnuancen der großstädtischen Negermusik für den weißen Markt.

Die technischen Voraussetzungen und die soziale Situation waren in den fünfziger und sechziger Jahren freilich ganz andere als beim Jazz rund ein halbes Jahrhundert zuvor. Während die Jazzmusiker dreißig Jahre gebraucht hatten, um - etwa 1935 unter dem Markenbegriff Swing - den Massenmarkt zu erreichen und wirklich populär zu werden, wurde die neuentstandene Rockmusik sofort durch die Medien Schallplatte, Rundfunk, Film und später Fernsehen multipliziert. In den erwähnten dreißig Jahren Anlaufzeit hatten die Jazzmusiker das schwarze afrikanische Erbe ihrer Musik weitgehend abgeschliffen und so weit sublimiert, daß es der weißen, europäisch-amerikanischen Bürgerästhetik nicht mehr zuwiderlief. Beim Rock wirkten gerade die Afrikanismen als Erregungs- und Popularisierungsmomente, weil sie einer neuen Generation weißer Jugendlicher den Ausbruch aus den erstarrten musikalischen und gesellschaftlichen Normen der Erwachsenenwelt ermöglichten.

Keine Generation verfügte jemals über ähnlich unbegrenzte Möglichkeiten wie die Jugend, die nach dem Zweiten Weltkrieg heranwuchs. Die Revolution in der Technologie, Kybernetik und Automation, die Werbeindustrie und der hochgezüchtete Business-Betrieb der Weltmetropolen, der durch die Massenmedien noch bis ins kleinste Dorf ausstrahlt, prägten Vorstellungen und Verhaltensweisen dieser Jugend so entscheidend, daß das amerikanische Time-Magazin 1967 zu Recht folgerte, dies sei nicht einfach eine neue Generation, sondern eine neue Art von Generation. Indem die Gesellschaft ihrem Nachwuchs materiellen Luxus erwirtschaftete und eine vordem ungekannte Mobilität ermöglichte, ließ sie ihn jedoch auch in entscheidenden Stadien der Persönlichkeitsentwicklung allein. Auf einer Tagung führender Mediziner, Soziologen und Theologen zum Thema Einsamkeit in Stuttgart führte die Heidelberger Tiefenpsychologin Prof. Annemarie Sänger 1967 Einsamkeits- und Heimwehneurosen unter Jugendlichen auf mangelndes Verständnis der vom Berufsleben total in Anspruch genommenen Eltern zurück. Rocktexte lieferten in den sechziger Jahren dafür eine Fülle von Indizien.

In einem nie zuvor gekannten Ausmaß erklärte ein Großteil der Jugend nach 1955 im Rock-Konzert, im Beatkeller oder am heimischen Plattenspieler den Wertvorstellungen ihrer Eltern eine Absage: zunächst, da im Umgang mit ekstatischen Klängen ungeübt, in Form zertrümmerten Mobiliars und in Straßenkrawallen, später durch die Herausbildung einer Art Subkultur mit eigenen Verhaltensweisen, Modeströmungen und einem eigenen Jargon. Wie in den kultischen afrikanischen Stammestänzen, den Makumbariten Brasiliens und der improvisierten Akrobatik der Ballsäle Harlems — so erschien es wenigstens den Älteren — tanzte die Rockjugend in ihren Diskotheken ein Ritual. «Sie stampfen mit ihren Absätzen auf dem Tanzboden», beobachtete der italienische Schriftsteller Vespignani, «als ob sie den Rücken eines besiegten Feindes treten. Und ich habe den Verdacht, daß wir, die schon fertige Generation, es sind, die sie unter ihren Füßen glauben.»

Je deutlicher eine wachsende Zahl von Jugendlichen die Unmöglichkeit ungehemmter Bedürfnisbefriedigung und Selbstverwirklichung in der westlichen Industriegesellschaft erkannte, je intensiver die Heranwachsenden unter Kontaktschwierigkeiten mit Eltern und Gleichaltrigen litten, je stärker der berufliche Leistungsdruck - bei verkürzter Arbeitszeit — anwuchs, je mehr sich Lehrlinge, Schüler und Studenten auf komplizierte Produktions- und Lernprozesse konzentrieren mußten, desto größer wurde ihr Bedürfnis nach wortloser Kommunikation untereinander in Freizeiträumen außerhalb funktioneller Organisationen. Deshalb pilgerten die jungen Arbeiter und Akademiker - scheinbar weg von Repression und Autorität - nach Feierabend aus Fabrikhallen und Hörsälen in Rocklokale und Popkonzerte; deshalb suchten sie am Wochenende unter der Lärmglocke gewaltiger Festivals Asyl.

Mit der «kalten, entfremdeten, isolierten Elitekultur», das zeigte Richard Neville, Herausgeber des Londoner Underground-Magazins <Oz> und Autor des Buches <Play Powen, hatten diese Jugendlichen nichts mehr im Sinn. Sie wollten das Musikerlebnis «demokratisieren» ; ihre Gegenkultur sollte laut Neville «warm sein und alle einbeziehen». Vornehmlich die Rockbands artikulierten ihre «sprachlose Opposition» (Dieter Baake). Sprachliche Verständigung wurde durch gemeinsames Haschischrauchen und Musikhören, die verbalen Kunstformen Theater und Literatur durch Licht-Shows und Comic-Bilder ersetzt, weil -so die Hamburger Soziologen Jürgen Friedrichs und Fritz Haag in einer Analyse für den <Spiegel> — «zwischen Leistungsanspruch und verbalen Fähigkeiten ein enger Zusammenhang besteht».

Die Rockmusik, vermuteten Friedrichs und Haag, sei deshalb zum bevorzugten Kommunikationsmedium der leistungsmüden Mittelstandsjugend geworden, weil erstens der intensive Rhythmus den motorischen Grundbedürfnissen junger Menschen entspreche, weil zweitens Musik als sprachnächste Ausdrucksform wohl immer zuerst gewählt werde, wenn die Sprache selbst zurückgedrängt werden soll, und weil drittens Musik von allen sinnlichen Medien das breiteste Assoziations- und Phantasiespektrum habe.

Dieses könnte erklären, warum sich die europäisch-amerikanische Bürgerjugend so vorbehaltlos mit einer auf ekstatische Totalerlebnisse gerichteten Musikkultur identifizierte -die allerdings von Musikindustrie und Massenmedien binnen kurzem als Norm und Mode propagiert wurde. Es erklär

t aber noch nicht, auf welche Weise die dionysische Tradition in die abendländisch-apollinische Welt einbrechen konnte, die vordem «allein das Sublime kultiviert hatte und einzig im still ergriffenen Lauschen für die Musik die angemessene Rezeptionsform sah» (Manfred Miller).Bis in die vierziger Jahre waren ungeschminkte Emotionen und animalische Affekte für

jede Art von Großstadrunterhaltung tabu. Gewiß, auch Schlagermacher wie Irving Berlin und Cole Porter hatten in ihren cleveren Songs Betterlebnisse besungen — freilich lediglich in raffinierten Andeutungen und Umschreibungen. Sexpraktiken, Schweiß, Hitze, Arbeit und Schmutz kamen in ihren Liedern nicht vor. Rund 1000 Komponisten bestimmten als Mitglieder der Urheberrechtsgesellschaft «American Society of Composers, Authors and Pu-blishers» (ASCAP) um 1940 den populären Musikgeschmack der USA. Nach einem Pauschalabkommen zwischen ASCAP und den Rundfunksendern wurden nur ihre Produkte über Ätherwellen ausgestrahlt; realistische Folklore vom Lande und der deftige Blues aus den schwarzen Gettos kamen — von Hinterwäldler-Regionen abgesehen - über die Medien nur in Ausnahmefällen zu Gehör.1940 verlangten die Komponisten, Schlagertexter und Musikverleger für ihre im Funk gespielten Werke mehr Geld: 7,5 Prozent von den Bruttoeinnahmen aller amerikanischen Sender. Mit dem Argument: «Der Rundfunk strahlt keine Musik aus, sondern elektrische Energie», traten die Programmdirektoren in den Streik. Zehn Monate lang, vom Januar bis Anfang November 1941, boykottierten sie das ASCAP-Repertoire und sendeten statt dessen Uralt-Schlager oder rechtlich ungeschützte Volksmusik. Als die ASCAP schließlich klein beigab und sich mit Tantiemen in Höhe von 2,75 Prozent der Sendereinnahmen beschied, war auch ihr Geschmacksmonopol auf dem Musikmarkt dahin.

Um ähnlich nicht noch einmal der ASCAP-Erpressung ausgesetzt zu sein, hatten die Radiofürsten inzwischen ihre eigene Lizenzgesellschaft gegründet: «Broadcast Music Incorpo-rated» (BMI). Eine gigantische Abwerbungsaktion bei ASCAP-Mitgliedern setzte ein, doch die Kompositionen, die etablierte Tonsetzer mitbrachten, reichten für den immer größer werdenden Musikhunger der Sender nicht aus. BMI mußte Kompositionen gewinnen, deren Werke bisher noch nicht durch die ASCAP geschützt worden waren. Ihre Suchtrupps gingen auf die Dörfer. Sie nahmen Hillbilly- und Countrymusikanten, Bluessänger und obskure Bandleader auf, die von der ASCAP früher nicht als vollwertige Komponisten akzeptiert worden wären.

Mit offenem und geheimem Terror brachten die BMI-Abgesandten ihre neuen Schlager bei den Discjockeys an den Mann. «Denken Sie immer daran», hieß es in einem BMI-Rundschreiben an die Programmgestalter, «daß das Publikum seine Lieblingsmelodien aus der Musik auswählt, die es hört. Es vermißt nicht, was es nicht hört.» Für die Programmpolitik des US-Rundfunks gab Programmdirektor Murray Arnold von der Station WIP in Philadelphia damals folgende Losung aus: «In den nächsten drei Monaten sollten alle Sender 70 Prozent ASCAP- und 30 Prozent BMI-Nummern bringen. In den nächsten sechs Monaten ändern Sie das Verhältnis 60 zu 40, danach 50 zu 50. Allmählich werden die Lieder, die Amerika singt, ganz selbstverständlich BMI-Eigentum sein.»

Um nicht das gesamte Rundfunk-Terrain zu verlieren, sah sich ASCAP gezwungen, gleichfalls Songautoren aus dem Folklore- und Blues-Underground aufzunehmen. Nachdem die ehrwürdige Gesellschaft eine Niederlassung in der Country-Hochburg Nashville in Tennessee eröffnet hatte, war das Monopol der Asphalt-Troubadoure endgültig gebrochen: Die trivialen Tanzweisen aus Arbeiterkneipen und aus abgelegenen Südstaaten-Dörfern schwappten in die Medien. Sie brachten ein völlig neues Realitätsverständnis in die Unterhaltungsmusik, dazu einen ländlich-folkloristischen Swing. Zwar sank das Niveau der amerikanischen Populärmusik in den ersten Jahren gewaltig, Quantität trat an die Stelle von Qualität. Zugleich aber war nun sämtliche Musik, die irgendwo in den USA gespielt wurde, für die ganze Nation hörbar geworden.

Ohne diese brachiale Demokratisierung der populären Musikproduktion und -Vermarktung in den USA wären der Initialerfolg von Bill Haleys und Elvis Presleys Rock 'n' Roll sowie die folgende nationale und internationale Jugendbewegung zur Rockmusik hin wohl

kaum möglich gewesen. Einerseits gab sie dem einzelnen jungen Musikanten unerhörten Auftrieb: Er konnte nun, auch wenn er in Arizona oder Texas lebte, auf einen überregionalen Hiterfolg seiner Melodien hoffen und entschied sich um so leichter für eine Profikarriere (schon 1964 waren aus den 1000 eingetragenen hauptberuflichen Komponisten der USA 18 900 geworden). Andererseits wurde das jugendliche Massenpublikum durch Folk- und Bluesschallplatten im Funk auf den bevorstehenden Rock 'n' Roll eingestimmt: Als Haley 1954/55 seinen Rock A rou nd The Clock anschlug, versetzte er damit die ganze USA wie einen ungeheuren Resonanzkörper in Schwingung - das Land hatte gleichsam ein Jahrzehnt lang auf die Verschmelzung von Blues und Countrymusik gewartet.Der neue Stil erschien simpel. Er war mit wenigen Instrumenten billig herzustellen, verzichtete auf schwierige Arrangements und aufwendige Orchestrierungen, setzte so gut wie keine Musikausbildung und Harmoniekenntnisse voraus. Dennoch gelang er nur jenen Musikanten, die den rhythmischen Bewegungsmodus (sprich: Swing) der Negermusik sowie die Country-Intonation schwarzer und weißer Folklorespieler sozusagen durch akustische Osmose, durch das ständige Abhören von Soul-Radio und Country-Funk oder entsprechende Schallplatten adaptiert hatten.

Mehr als jede vorausgegangene Massenmusik waren Rock 'n' Roll und Rock, denen die Musikindustrie später das irreführende Adjektiv progressiv beilegte, eine Sache von Überlieferung und Tradition. Eine Rock-Phrase richtig artikulieren zu können setzte voraus, aus dem euroamerikanischen in den afroamerikanischen Traditionsraum hinübergewechselt zu sein - anders ausgedrückt: sich bewegen, gehen und sprechen zu können wie ein Farbiger. Nur in einem langen Einfühlungs- und Anpassungsprozeß war das zu erreichen, und erfahrungsgemäß gelang es Proletarierkindern am leichtesten. Sie waren kulturell unverkrampft, emotional locker (was vielen Rockmusikern später den Vorwurf moralischer Haltlosigkeit eingetragen hat) und in einer ähnlichen sozialen Lage wie die von der weißen Gesellschaft ausgesperrten und unterdrückten Schwarzen. Dementsprechend war der Rock 'n' Roll der fünfziger Jahre zunächst eine überwiegend proletarische Musik.

Als Arbeiterkinder im englischen Liverpool am Ende der fünfziger Jahre darangingen, sich mit Elektrogitarren den Weg aus dem Slumelend zu bahnen und mit ihrer sogenannten Beatmusik den entscheidenden zweiten Schritt zum Rock taten, war die Situation durchaus ähnlich: «Eine <geborgte> Musik wurde übernommen - der amerikanische Rock 'n' Roll der mittfünfziger Jahre, und nach und nach umgewandelt in einen unverkennbaren Lokalstil. Die Gruppe aus drei Gitarren plus Schlagzeug, typisch für die beatles und die Musiker aus der Zeit ihres Anfangs, schuf das Modell ... Dabei handelte es sich um eine echte Entwicklung über mehrere Jahre hin» (so der Liverpooler Saxophonist und Soziologe Mike Evans im Buch <Beat in Liverpool)).

Auch in England ging dem neuen Stil ein massenpsychologischer Umorientierungsprozeß voraus. Als Katalysatoren wirkten nicht nur die amerikanischen Rock 'n' Roll-Schallplatten, die von Sängern wie Tommy Steele und Cliff Richard nachgeahmt wurden, sondern auch der traditionelle Jazz von Ken Colyer, Chris Barber und anderen Dixieland-Enthusiasten, der vor 1960 in Großbritannien ein einträgliches Revival erlebte. Eine 1956 eingespielte Chris Barber-Aufnahme von Sidney Bechets Komposition Petite Fleur mit dem Klarinettisten Monty Sunshine erzielte 1959 in wenigen Wochen eine Millionenauflage. Andere Hits ähnlichen Ausmaßes waren Ice Cream, Down By The Riverside und When The Saints Go Marching In.

Diese Stücke weichten die britischen Schlagertradition durch Rhythmus, Intonation, Phrasierung und Feeling ebenso auf, wie Blues- und Countryelemente zuvor den amerikanischen Popsong durchsetzt und unterminiert hatten. Sie ließen zahlreiche junge Musikanten nach den folkloristischen Wurzeln des alten Jazz fragen und lenkten das Interesse auf Volksmusik und Blues. Die typisch englische Do-it-yourself-Folklore, die damals auf Gitarren, Banjos, Waschbrettern und selbstgebauten Seifenkisten-Bässen in Amateurkellern enrwickelt wurde, nannte man Skiffle Music. Nachdem der Gitarrist und Banjospieler Lonnie Donegan dieses Schrum-Schrum mit der Melodie Rock Island Line in der Hitparade etabliert hatte, war klar geworden, daß Englands Popkonsumenten nunmehr bereit waren, erfrischenden Dilettantismus höher zu bewerten als perfekte, aber altbackene Professionalität. «Für den professionellen Musiker», erklärte der Skiffler Chas McDevitt damals, «ist eine Skiffle-Session ein Job wie jeder andere. Er mag technisch perfekter sein, aber er identifiziert sich nicht mit seiner Musik. Der Folklore-Amateur spielt dagegen zunächst zu seinem eigenen Vergnügen und aus echter Begeisterung. Das Publikum merkt sofort den Unterschied. Es hört auf Anhieb, wer es aufrichtig meint und wer nicht.»

Liverpool wurde zum Dampfkessel, in dem Jugendliche Blues, Rock 'n' Roll und Skiffle unter starkem sozialem und psychologischem Druck sowie mit äußerstem Engagement zur Beatmusik verkochten. Das 1,28 Millionen Einwohner umfassende Industriegebiet an der Mündung des Mersey River ähnelte in vielem der Atmosphäre in den Negergettos. Es hatte die höchste Arbeitslosenziffer, die scheußlichsten Elendsquartiere und das bunteste Völker- und Rassengemisch in ganz England. 43 Prozent aller Wohnungen waren Slums. Die Zahl der Verbrechen lag fast doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt. Für den Lebenskampf in der hochindustrialisierten Gesellschaft fand der junge Mensch dort am Ende der fünfziger Jahre beinahe aussichtslose Startbedingungen vor. Allein die Popmusik schien eine Chance zur Selbstverwirklichung zu bieten, und viele Jugendliche gingen diesen Weg.

Mehr als 400 Beatbands musizierten um 1960 in den Kneipen und Kellern am Mersey River, jahrelang wurden sie von der Schallplattenindustrie und vom Monopolsender BBC ignoriert. Als sich der Deckel des Dampfkessels nach 1962 durch den Erfolg der beatles hob, war die neue proletarische Musiktradition gefestigt, waren sowohl der Stil als auch die Musiker ausgereift. Der Vorsprung der amerikanischen und englischen Rockmusiker, den ihre kontinentaleuropäischen Kollegen niemals einholen konnten, liegt in dieser Tradition begründet. Sie waren von klein auf mit rockähnlichen Klängen umgeben und entwickelten instinktiv jene musikalischen Verhaltensweisen, die sich ein Rockmusiker in Kopenhagen, Paris oder Berlin erst spät und mühsam wie eine Fremdsprache aneignen mußte. Demzufolge kamen erst ein Jahrzehnt später, nach 1970, kontinentaleuropäische Bands über die Imitation angloamerikanischer Vorbilder hinaus.

In der herkömmlichen Unterhaltungsmusik der Erwachsenen hatte stets vornehmlich der Song den Erfolg einer Schallplatte bestimmt - beinahe gleichgültig, von wem gesungen oder gespielt. Der amerikanische Rock 'n' Roll und die englische Beatmusik setzten an Stelle der Melodie den Vorrang des Klanges und der Interpretation. «Diente früher die Interpretation zur Mitteilung des Notentextes», schrieb der Musikwissenschaftler Konrad Boehmer in einer Analyse des BEATLEs-Stils, «so dient dieser nun zur Mitteilung der spezifischen Interpretation. Die Frage, was gesungen werden soll, tritt in den Hintergrund vor der Frage, wie dies geschieht.» Folgerichtig sanken von 1956 an die Umsätze für Notenausgaben populärer Schlager: Rock war nur über die Tonaufnahme adäquat zu vermitteln.

Neben dem gemeinsamen interpretatorischen Grundgestus wiesen der Rock 'n' Roll der fünfziger und die Popmusik der sechziger Jahre (die heute unter der Bezeichnung Rock zusammengefaßt werden) jedoch fundamentale Unterschiede auf. Der Rock 'n' Roll, der auf einem schmalen Fundus musikalischer Standardformeln und Textmotive aus der Vorstellungswelt der Teenager beschränkt blieb, war bereits nach vier Blütejahren -1954 bis 1958 -erschöpft. Denn das konventionelle Gefüge der Musikindustrie war durch das stürmische Shake, Rattle And Roll von Elvis Presley, Chuck Berry, Linie Richard, Buddy Holly und Jerry Lee Lewis nicht erschüttert worden. Das alte Management hatte sich deren Einfälle, die zunächst auf kleinen Außenseitermarken wie Sun, Speciality oder Chess vorgelegt worden waren, einfach einverleibt und stellte von 1957 an am Fließband platte Imitationen her.

Von einzelnen kreativen Finnen wie Atlantic in New York oder Motown in Detroit abgesehen, tat sich in den Studios fortan kaum Neues; die Musiker harten aufzunehmen, was man ihnen befahl. Eine solche Flut kaum voneinander unterscheidbarer Rock 'n' Roll-Schallplatten überschwemmte den Markt, daß nahezu sämtliche Firmen dazu übergingen, einflußreiche Rundfunk-Discjockeys mit Sex, Bargeld und Luxusgütern zu bestechen, um ihren Produkten Gehör zu verschaffen. «Vorübergehend waren die Manipulatoren wichtiger als die Musiker selber» (Jon Landau) — so lange jedenfalls, bis ein Kongreßausschuß in Washington den Korruptionsskandal aufdeckte und monatelang bis in alle Einzelheiten untersuchte. Diese sogenannte Payola-Affäre brachte nicht nur das Schallplattengewerbe, sondern auch den Rock 'n' Roll in Mißkredit und trug zum weiteren Niedergang des Stils bei.

Die Rockmusiker der mittsechziger Jahre, nun vorwiegend Kinder des Klein- und Mittelbürgertums, traten mit einem viel höheren Grad an Selbstbewußtsein und Bildung gegen die Schallplatten-Mogule an. Sie beharrten darauf, ihre Musik im Studio selbst zu produzieren oder von ihresgleichen aufnehmen zu lassen, wiesen Eingriffe in ihre musikalische Autonomie zurück und erweiterten das Ausdrucksspektrum der Popmusik durch ungewohnte, vordem als unkommerziell geltende Klangmischungen sowie durch sozialkritische Texte. Wollten die unter harten Konkurrenzdruck stehenden internationalen Musikkonzerne den Anschluß an eine neue Käufer- und Konsumentengeneration nicht verlieren, hatten sie sich den Musikerwünschen zu fügen.

Wohl war anfangs auch ein Bob Dylan Rock 'n' Rollern wie Elvis Presley und Buddy Holly sowie Folksong-Interpreten wie Woody Guthrie und Leadbelly verpflichtet, wohl spielten die beatles zunächst Stücke von Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins und die Rolling stones Blues von Muddy Waters, Howlin' Wolf und Willie Dixon nach - überraschend schnell aber kamen sie musikalisch und textlich über den Stil ihrer Vorbilder hinaus. Zwar bedienten sie sich der Technologie und der Vertriebsmechanismen des großstädtischen Schallplatten-Business - im Grunde jedoch blieb ihr Rock eine zum Massenerfolg hochgetrimmte Volksmusik.

Mehr als je zuvor galten nun die Originalität eines Musikers und die Identifizierung mit seinem Material als Prüfsteine seiner Glaubwürdigkeit. Zunehmend verlangte das Publikum von seinen Idolen die Artikulation von eigenen oder Gruppenerfahrungen an Stelle der bislang in der Populärmusik üblichen Gefühlsschablonen und Schlagerklischees: Der Rock-Troubadour mit der Elektrogitarre betrat die Bühne. Die singenden Notenfolgen des elektrischen Instruments, darauf hat Karl Dallas in seinem Buch <Singers of an Empty Day> hingewiesen, entsprachen der oralen Tradition jeglicher Folklore noch stärker als die Akkordbegleitung der unverstärkten Folksong-Gitarre, die akademische Harmoniekenntnisse voraussetzte. Dallas: «Die Elektrogitarre ist das verbreitetste Folkloreinstrument in der englischsprachigen Welt.»(1)

Die neue City-Folklore krempelte freilich sämtliche Hörgewohnheiten der westlichen Welt und beinahe alle Konventionen des Mediums Schallplatte um. Um «über die Welt, in der wir leben, eine Aussage zu treffen» (Bob Dylan), sprengten die Rockmusiker die Vier-Minuten-Grenze der Singleplatte und machten die Langspielplatte zum bevorzugten Kommunikationsmedium der jungen Generation. Spätestens mit Dylans assoziationsreicher Gedankenlyrik, mit den Klangcollagen der Beatles, den Improvisationen der Cream und den raffinierten Partituren der mothers of invention hatte die Popmusik das professionelle Niveau der Jazz-Elite erreicht.

«Hören Sie auf die Verse der neuen Songs», beschwor Leonard Bernstein am 25. April 1967 in der CBS-Fernsehdokumentation <Inside Pop - The Rock Revolution) seine amerikanischen Mitbürger-«sie haben etwas mitzuteilen. Sie sind Ausdruck des Denkens von Millionen junger Leute. Sie drücken deren Empfindungen über viele Themen aus: Bürgerrechte, Frieden, Entfremdung, Mystizismus, Rauschgift und vor allem Liebe. Ich glaube, dies alles ist ein Teil eines Umbruchs, der nun schon 50 Jahre andauert. Aber nun kontrolliert die Jugend ein Massenmedium, die Schallplatte. Die Musik auf Platten mit all ihrem Lärm und ihren kühlen Texten macht uns unsicher, aber wir müssen sie ernst nehmen. Indem wir auf sie hören, können wir vielleicht etwas über unsere eigene Zukunft lernen.»

Die Zukunft der Popmusik lag zunächst im Plattenstudio. Als zwei Wochen nach Bernsteins Rock-Television in amerikanischen Musikkreisen bekannt wurde, daß die beatles 700 Stunden im Studio an ihrem Sgt. Pepper-Album gearbeitet hatten, buchten vorsichtige US-Producer Studiozeit für ihre Bands auf Monate voraus. «Die Musik wird besser», erkannte Produzent Tom Wilson, «also werden wir mehr Ruhe brauchen, um sie aufzunehmen.» Erbehielt Recht. 1967 wurde, wie die Zeitschrift <Billboard> feststellte, zum «Jahr der Studios».

«Vor ein paar Jahren», so damals Vincent Liebler, Chefingenieur von Columbia/CBS, «haben wir alles noch monaural aufgenommen. Dann kamen Drei- und Vierkanal-Stereo, und wir fühlten uns mächtig fortschrittlich. Aber wer sich heute nicht umgehend auf Acht-und Sechzehnkanalmaschinen umstellt, kann seinen Laden gleich zumachen.» Bald kam den Rock-Ingenieuren eine ebenso ausschlaggebende Rolle zu wie den Musikern. Die Soulfirma Atlantic schätzte die Bedeutung ihres Tonmeisters Tom Dowd so hoch ein, daß sie ihn zum Vizepräsidenten der Gesellschaft erhob. George Martin in London, vom <Time>-Magazin als "Mixmaster of the Beatles" apostrophiert, erklärte die «Epoche der reinen Sounds» für eröffnet: «Früher haben wir uns bemüht, Klänge so realistisch wie möglich zu reproduzieren; jetzt versuchen wir abstrakte Klangbilder zu schaffen.»

Vor allem die Klangcollagen der beatles erfreuten sich alsbald hoher Wertschätzung der Intellektuellen. Leonard Bernstein hielt sie für «amüsanter als alles, was die Komponisten der E-Musik-Avantgarde heute schreiben»; Neuntöner Pierre Boulez fand sie «cleverer als die Opern von Henze». In einem Seminar über die Musik der beatles an der University of California in Los Angeles erklärte der Musikwissenschaftler Robert Tusler, das Londoner Quartett habe «viele elektronische Konzepte von Karlheinz Stockhausens Kölner Schule übernommen» und leiste «einen gewaltigen Beitrag zur elektronischen Musik». Fast schien es, als sei die Rockmusik nur deshalb für die Feuilletons und Seminare diskutabel geworden, weil sie durch äußerliche Arabesken und Ornamente auch in die Nähe der europäischen Kunstmusik gerückt worden war.

In Wahrheit hatten die englischen und amerikanischen Musiker die Basis ihres Schaffens noch in ganz anderer Weise verbreitert: 1963 war es rolling stones, animals, them und anderen in England, 1965 dem blues project, der butterfield blues band, später canned HEAT und anderen in Amerika gelungen, vollends in die Bluestradition der Schwarzen einzudringen. Nachdem Bob Dylan beim Newport Folk Festival 1965 seine Gitarre an einen Elektroverstärker angeschlossen hatte, wurde in den Aufnahmen der byrds, lovin' spoonful, buffalo sPringfield der Folk Rock zu einem genuinen Stil. 1966 verschmolzen jefferson airplane, grateful dead und viele andere Gruppen in San Francisco im LSD-Rausch winzige Klangpartikel aus geläufigen Musikarten zum facettenreichen Psychedelic Rock und artikulierten dazu eine phantasievolle, Außenstehenden kaum verständliche Drogenpoesie. In er Meditationsphase der Hippies, unter dem Einfluß indischer Gurus, begann in zahlreichen Popmusik-Studios das uralte irische Saiteninstrument Sitar und zum wirren Titel der Klangmode: Raga Rock. Formeln und Strukturen von Bach, Vivald, und Renaissancekomponisten drangen bei Procol Harum, the NICE, Deep PURPLE unter der Bezeichnunng Baroque Rock in die Hitparaden ein. Bob Dylan versöhnte durch seine Alben John iWesley Harding und Nashville Skyline. gefolgt von Ensembles wie the band und GRATEFUL DEAD 1968/69 den notorisch linksliberalen Rock mit der vor dem als zutiefst reaktionär geltenden Country & Western-Musik Nashvilles Etikett: Country Rock. Bei den FREE SPIRITS, the flock, chicago, blood, sweat & tears wurden Rock und Jazz wider aller Kritiker-Vorurteile zum musikalisch erregenden und kommerziell lukrativen Jazz Rock fusioniert.

Elektronische Jaul-, Rückkopplungs-, Splitter- und Überlagerungsklänge wie bei Jimi Hendrix, 360-Grad-Stereo-Raumeffekte wie bei pink floyd, komplexe Formzyklen mit ständig wechselnden Instrumentalfarben, Tempi und Tonarten wie bei den mothers of invention, grelle Blues-Figurationen wie bei cream und taste waren vordem in keiner Massenmusik zu hören gewesen. Da war es kein Wunder, daß sich die Gespräche in Fankreisen und auf den Parties der Schickeria zeitweise nur um die modischen Klangacessoires drehten, während die eigentliche Basis all dieser Verschmelzungsprodukte, das Rock-Idiom, schon als selbstverständliche Voraussetzung galt.

Dort aber, in der Arbeit der Rhythmusgruppen, in der Intonation und Phrasierung von Sänger, Gitarristen und Bläsern, lag nach wie vor der Bewertungsmaßstab für gute Rockmusik. Mochte das Gelingen einer Stil- und Klangmischung unter anderem auch davon abhängig sein, wie kompetent eine Band beispielsweise mit E-Musik-Motiven und Jazzphrasen, mit Raga-Figuren und dem elektronischen Synthesizer umgehen konnte — entscheidend blieb doch, mit welcher Leichtigkeit, Selbstverständlichkeit und Nuancierungskunst sie dem Kraftzentrum der Rockmusik, also den Ekstasetechniken von Blues, Soul, Gospel und Countryfolklore nahe kam.

Wegen dieser in Noten nicht faßbarer Unwägbarkeiten, dieses fundamentalen Gegensatzes zu jeder Art europäisch-amerikanischer E- und U-Musik strömten vom Monterey Pop Festival 1967 an immer mehr Jugendliche zu den gigantischen, mehrtägigen Rock-Marathons, die in Woodstock 1969 ihren Höhepunkt erreichten. Dieses grundsätzliche Anderssein als die glatte, geschleckte Deodorant- und Aircondition-Zivilisation motivierte den großen Treck der «Kinder von Marx und Coca-Cola» (Filmregisseur Jean-Luc Godard) in Kaftans und Saris, afghanischen Felljacken, Indianerwämsern und bunten Phantasiekleidern in einen von Haschischwolken und Drogenphantasien durchwaberten Underground.

Und je begründeter die Sängerin Janis Joplin jubeln konnte, früher sei die Rockjugend eine kleine Gruppe von Außenseitern gewesen, «jetzt aber gibt es Massen und Massen und Massen von uns», desto mehr Schallplatten wurden verkauft. Schon 1963 hatte der britische EMI-Konzern für 18 Millionen Dollar BEATLES-Platten abgesetzt. Eine ganze Industrie -Textilfabrikanten, Getränkefirmen, Textilhersteller, Zeitschriftenverleger - beteiligten sich am Beat- und Pop-Business. Zum erstenmal in der Geschichte beklagten sich 1964 Amerikas Musikverleger, sie müßten Millionen Dollar Tantiemen für Beat-Importe in ein außeramerikanisches Land (England) überweisen. Wochenlang führten zwei BEATLES-Alben die US-Langspielplatten-Bestsellerliste an: der Soundtrack des Films <A Hard Day's Night> und So-mething New. Seit/ Want To Hold Your Hand im Januar 1964 gab es keine BEATLES-Single, die nicht in den US-Hitparaden erschien; im April jenes Jahres waren es 14 zur gleichen Zeit. «Der Einbruch der Beatmusik in diesem Jahr», schrieb <Billboard>, «muß auf die Invasion englischer Gruppen zurückgeführt werden.» Von den 45 meistverkauften Langspielplatten in den USA stammten 1964 17 von englischen Gruppen, allein fünf von den beatles.

Das ganze Jahr 1964 über hielt die britische Invasion auch in Amerikas Sportarenen und Konzerthallen an. Im Juli und August klagten die Veranstalter einer BEATLES-USA-Tournee, sämtliche Säle seien zu klein, man hätte die Tournee zweimal ausverkaufen können. Im September verbuchten die animals in San Franciscos Cow Palace die für damalige Verhältnisse sensationelle Rekordeinnahme von 58 ooo Dollar. Die rolling stones, die im Oktober kamen, mobilisierten schon bei ihrer Ankunft auf dem New Yorker Kennedy-Airport so viele Teenager, daß die Polizei die Sicherheit unbeteiligter Passagiere nicht mehr gewährleisten konnte. Dabei waren beatles, animals und stones zwar die prominentesten, aber doch nur drei britische Gruppen von dutzenden, die damals in den USA gastierten.

Starterfolg dieser Bands jenseits des Atlantik im Jahr 1964 wurde hier deshalb so ausführlich dargestellt, um die verbreitete These zu widerlegen, Rock sei jemals etwas anderes gewesen als kommerzielle Musik. Gewiß, in ihren besten musikalischen und textlichen Äußerungen eignet ihr mentalitäts- und bewußtseinsverändernde Kraft; ins kapitalistische Wirtschaftssystem jedoch hat sie sich vom ersten Tag an widerspruchslos eingefügt. Rock bot den jungen Leuten, so heißt es im Buch <Beat in Liverpool), «eine Möglichkeit, der erstarrten Gesellschaft mit ihren mangelnden Aufstiegsmöglichkeiten ein Schnippchen zu schlagen, mehr Geld und größere Anerkennung zu erringen und sich ein Stückchen aus dem großen Kuchen herauszuschneiden, den sonst die Manager des Schaugeschäfts für sich allein behalten würden».

Das ist bis heute so geblieben. Wahr: Die jungen Popmusik-Rebellen der sechziger Jahre haben die Branche verunsichert; und mancher Manager, Producer oder Schallplatten-Boss, der sich nicht rechtzeitig auf neue Produktions-, Promotion- und Marketingmethoden umstellen konnte, verlor den Anschluß an den Markt. Dafür wuchsen aus den Kreisen der Musiker, in Plattenstudios und Werbebüros clevere junge Rockkapitalisten heran: Robert Stigwood, David Geffen, Lou Adler, Bill Graham, um nur einige zu nennen. Nachdem der Columbia/CBS-Direktor Clive Davis beispielsweise beim Monterey Pop Festival 1967 in Kalifornien erkannt hatte, daß die jungen Musikkonsumenten künftig überwiegend den Rock-Rattenfängern folgen würden, engagierte er Top-Attraktionen wie Janis Joplin, Johnny Winter, santana, blood, sweat & tears exklusiv für sein Label, erhöhte den Rock-Anteil an seinem LP-Repertoire von 17 auf über 60 Prozent und machte seine Firma damit zum umsatzstärksten Plattenhersteller in den USA. 1972 wurde mehr als die Hälfte der 3,3 Milliarden Dollar Schallplatten-Weltumsatz aus Rockproduktionen bestritten; die Illustrierte <Look> überschrieb eine Rock-Reportage zu Recht mit der Schlagzeile: «Music is where the money is.»

In einem Leitfaden für Musiker mit dem bezeichnenden Titel <How to Make a Million out of Pop Musik> resümiert der englische Kritiker Tony Palmer: «Die Tatsache, daß man in diesem Gewerbe schnell zu Geld kommen kann, war stets eine der größten Herausforderungen des Rock.» An anderer Stelle: «Es kommt die Zeit, da man feststellt, daß man einen Manager, Agenten und Werbemann braucht, daß man für die Plattenindustrie lediglich ein Produkt ist und daß zwischen Erfolg und musikalischer Kreativität höchstens eine zufällige Beziehung besteht.» Deshalb wäre es unsinnig, etwa den beatles vorwerfen zu wollen, daß sie nicht als Proletarier in Liverpool geblieben sind, um mit ihrer Musik die Unterprivilegierten zur Revolution zu animieren; deshalb ist es töricht, von Rockmusikern Konsumverzicht und kostenlose Konzerte zu verlangen. Keine Band kann es sich leisten, häufiger umsonst zu spielen, fast immer verfolgen die Musiker auch mit sogenannten Free Concerts höchst selbstsüchtige Motive.

Die rolling stones benutzten die 300 000 Fans, die zu ihrem berüchtigten Free Concert Ende 1969 - bei dem der junge Farbige Meredith Hunter vor den Augen der Musiker von hell's angels erstochen wurde - auf die Altamount-Autorennbahn in Kalifornien gekommen waren, lediglich als kostenlose Statisten für ihren monströsen Tourneefilm. Die musikalisch drittklassige edgar broughton band, die eine Zeitlang umsonst auftrat, lancierte sich mit revolutionären Sprüchen in die Schlagzeilen - mit dem Ergebnis, daß sie das Publikum beim Wort nahm und die Konzertsäle stürmte, als Broughton, bekannt geworden, schließlich Eintritt verlangte.

Ungeachtet der Tatsache, daß sich eine ganze Generation junger Leute mit der Rockmusik identifizierte, mit ihr Gesellschaftskritik übte und durch sie Kommunikation herstellte, gab es schon immer Bands, die mit ihren Kunststücken nichts anderes als Reichtum bezweckten. Frank Zappa widmete ihnen seine glänzende Parodie We're Only In It For The Money. Andererseits kümmerten sich einzelne Musiker wie beispielsweise gratefue dead oder Julie Dris-coll zeitweise überhaupt nicht um ihre Einkünfte. Die große Mehrheit der Interpreten jedoch spielte stets aus zwei Gründen: für Geld und aus Freude am Musizieren. Sie fand ihr Erfolgserlebnis in einem möglichst engen Kontakt mit dem Publikum. Dieses war die dominierende Verhaltensweise des Rockmusikanten vor der Zeit der großen Festivals (1969). Sie erinnerte, schreibt der britische Soziologe Andrew Weiner, «an ein altes, möglicherweise imaginäres Wirtschaftssystem, in dem es Handwerkern Spaß machte, schöne Dinge herzustellen und zu verkaufen. Das Geld, das sie einnahmen, bemaß sich nach dem Vergnügen, das ihre Produkte den Kunden bereiteten. Es war ein Indikator dafür, wie gut und wie intensiv sie gearbeitet hatten.»

Je erfolgreicher und berühmter ein Rockmusiker aber wird, desto mehr verliert er in der Regel die Spielfreude, den Spaß an der Improvisation. Im nervenzermürbenden Zirkus der gigantischen Bühnenshows, im Stress des Tourneegeschäfts, das ihn keinen Augenblick aus dem Karussell von Hotelzimmern, Taxis, Garderoben, Konzerthallen, Flughäfen und Düsenmaschinen entläßt, wird das Bedürfnis zu Kommunizieren mehr und mehr von dem Wunsch nach Luxus zurückgedrängt. Das bedeutet zunächst nicht, daß die Musik automatisch schlechter wird. Doch im gleichen Maße, wie Spieltrieb und Schaffensdrang zum anstrengenden Job verkommen, verliert der Musiker den Kontakt zu seinen Fans. Und Rock ist nur solange gut, wie er die Emotionen der Konzertbesucher und Plattenverkäufer auszudrücken versteht.

Allmählich wird der Rock-Superstar zum Gefangenen seines Reichtums und seines Ruhms. Seine gesellschaftlichen Beziehungen beschränken sich zunehmend auf andere Musiker, auf Manager, Plattenbosse, Musikverleger, Discjockeys, Popjournalisten, Groupies und eine Horde internationaler Jet-Setter und Snobs, die mit seinem ursprünglichen Publikum und dessen Lebensstil kaum mehr etwas gemein haben. Dann beginnt die künstlerische Krise: Wenn die Anregungen aus dem Underground ausbleiben, wenn der Blues seine existentielle Bedeutung verliert, wenn der Kampf ausgekämpft ist und der Zwang, sich nach oben zu boxen, entfällt, wird die Rockmusik schal. Diese Situation war bei einem Teil der etablierten Bands um 1970 erreicht.

«Als wir 1965 anfingen», erklärte der Impresario Bill Graham, als er 1971 seine berühmten Fillmore-Rocktempel in New York und San Francisco schloß, «hatten wir es mit Musikern zu tun und verpflichteten Bands. Heute sind es Direktoren und Aktionäre riesiger Konzerne, die sich von General Motors- und Coca-Cola-Bossen nur dadurch unterscheiden, daß sie lange Haare tragen und Gitarre spielen.» Der Erfolg, meinte Graham, habe die Superstars korrumpiert. Statt wie früher 5000 bis 6000 Dollar forderten die Manager prominenter Bands zu dieser Zeit bereits Abendgagen bis zu 50.000 Dollar.

Derartige Beträge konnten nur in Superarenen und Mammutfestivals eingespielt werden, in denen der einzelne Zuhörer kaum noch Kontakt zur Bühne hatte. Gigantomanie begann die Szene zu lahmen. «Rock», so Graham, «wurde von einem 1000-Dollar-Business zu einem Multimillionen-Dollar-Geschäft. Damit wurde die Musik gleichsam nebensächlich, und alles konzentrierte sich auf die Frage, wie das Geschäft noch besser laufen kann. Wenn Musiker und Manager in finanziellen Kategorien denken, ist es okay; wenn sie aber die künstlerischen Probleme über dem Geldmachen vernachlässigen, ist das der Anfang vom Ende.»

Um die Umsatzkurve weiter ansteigen zu lassen, brachten die Plattenfirmen eine Flut zweitklassiger Produktionen halbgarer Gruppen auf den Markt. Schon immer einmal hatten geschäftstüchtige Plattenproduzenten künstlich kommerzielle Renner aufgebaut. Die kalifornischen monkees zum Beispiel, die damals allenfalls zum Hausgebrauch musizieren konnten, wurden von der Firma Colgems 1966 synthetisch produziert (anonyme Profimusiker halfen im Plattenstudio aus). In den goldenen Rock-Jahren waren dies jedoch Ausnahmen ; das Angebot an Talent war groß genug. Nun aber wurde - wie zehn Jahre vorher beim

Rock 'n' Roll - das Kopieren erfolgreicher Rock-Schemata zur Regel. Und wie so oft in der Geschichte des Showbusiness honorierte das Publikum mittlerweile auch beim Rock das Image der Stars und nicht mehr ihre Leistung. «Vor fünf Jahren», beobachtete Graham, «waren das Qualitätsbewußtsein und der Sachverstand der Zuhörer sehr viel höher als heute. Im Augenblick brüllen die Leute bei jeder Band nach Zugaben, und wenn die Musik noch so beschissen ist.»

Zu Beginn der siebziger Jahre wußte niemand, wohin die Rock-Reise ging. «Wir haben», klagte der Gitarrist Eric Clapton, «eine Fülle begabter Instrumentalisten, aber niemanden, der ihnen eine neue Richtung zeigt. Seit Monaten sitzen wir herum und warten auf einen neuen Anführer, jemanden wie Bob Dylan oder John Lennon, dem wir folgen könnten; aber es kommt niemand, und die Großen von gestern schweigen.» Sie waren ihrem zermürbend-exzessiven Lebensstil erlegen - wie Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones. Sie gerierten sich noch immer als Working Clan Heroes und ruhten sich dabei auf ihren Millionen aus wie John Lennon. Sie tönten noch immer: «Was kann ein armer Junge tun, außer in einer Rock 'n' Roll-Band zu spielen», und zogen sich nach Südfrankreich zurück, um Einkommensteuern zu sparen wie die rolling stones. Sie stilisierten sich zum «Vortrupp Amerikas», schluckten in ihren kalifornischen Landhäusern LSD und träumten von einem «Sternenschiff», das sie diesem verwüsteten Planeten enthebt — wie jefferson airplane. In dieser Situation allgemeiner Richtungslosigkeit und Resignation, in der die Pop-Szene ausgelaugt war, die Drogeneuphorie in einen Horrortrip umgeschlagen, die Festivals zu riesigen Flüchtlingslagern geworden, besannen sich viele Rockinterpreten auf die alte Folksong-Tugend der Beschränkung und artikulierten zur unverstärkten, akustischen Gitarre oder am Piano melancholische Lieder voller Nostalgie: James Taylor, Neu Young, Carole King. Rock 'n' Roll-Koryphäen wie Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard feierten mit ihren Evergreens ein Comeback. Newcomer machte abgespielte Musikmuster durch Show-business-Glamour, Schock-Texte, sadomasochistische Bühnenrituale, Transvestiten-Allüren und den Kick des Abseitigen aufs neue attraktiv: Alice Cooper, Roxv Music, genesis, David Bowie, Lou Reed. Auf musikalisch längst eingefahrenen Gleisen dampften englische Spieler aus dem zweiten Glied - Elton John, led zeppelin, jethro tUll -als neue Umsatzlokomotiven zum Superstar-Ruhm. Bob Dylan, der lange geschwiegen hatte, ließ sich 1974 wieder hören und wurde enthusiastisch begrüßt. Aufgelöste Bands wie Steppenwolf, electric flag oder das Quartett crosby, stills, nash & younG wurden - mehr oder weniger dauerhaft - reformiert. In der Flaute kreativer Neuerungen hatten erstmals auch Ensembles aus der Bundesrepublik auf dem internationalen Musikmarkt eine Chance: can , amon düül, nektar, atlantis, randy pie, passport, triumvirat, tangerine dream.

Mit all diesen alten und neuen Modeklängen machte die Musikindustrie in der ersten Hälfte der siebziger Jahre höhere Umsätze als je zuvor. «Das Rock-Universum», diagnostizierte Clive Davis Anfang 1973, «hat sämtliche musikalischen Ausdrucksformen vereinnahmt und expandiert nun nach allen Seiten.» Aber wie Davis nur wenige Monate nach dieser Äußerung seinen Direktorenposten bei Columbia/CBS verlor, weil er in den Verdacht von Unterschlagung und Korruption geraten war, so hatte auch die Rockmusik im «Money-Go-Round»(Ray Davies) weitgehend ihre soziale Bedeutung eingebüßt. Aus den rebellischen Teenagern von gestern waren nun selbst junge Eltern geworden; an der Musik entzündete sich kaum noch ein Generationskonflikt. «Rock hat aufgehört, Heranwachsenden Weltanschauung und Lebenshilfe zu vermitteln», erklärte der zum einflußreichsten US-Tourneeveranstalter aufgestiegene Bill Graham: «Er ist nur noch Entertainment.» - «It's only Rock 'n' Roll, but l like it», sangen auch die rolling stones.

Ein Großteil der zum dominierenden Unterhaltungsklang der westlichen Welt gewordenen Rockmusik vollzog sich, gemessen an früheren Pop-Stilen, nach wie vor auf unvergleichlich hohem Niveau. Monat für Monat kamen handwerklich perfekte und künstlerisch überzeugende Langspielalben mit beträchtlichem Käufer-Appeal auf den Markt. Daneben wuchs aber auch die Menge inhaltsleeren Pop-Kunstgewerbes nach kommerziell erprobten Schablonen. Vor allem die Soul-Werkstätten von Philadelphia, Los Angeles und Miami lieferten attraktive Klangtapeten für Wohnzimmer und Diskothek.

War das still-ergriffene Zuhören am Plattenspieler, im Konzert und bei Festivals etwa ein Jahrzehnt lang die dominierende Rezeptionsweise der Rock-Jugend gewesen, so drängte es nun viele wieder auf die Tanzfläche. Beinahe allwöchentlich wurden 1974 in New York und anderen Großstädten neue Diskotheken eröffnet - zunehmend Startplätze internationaler Single-Hits. Eine aus der Mentalität der schwarzen Mittelklasse geborene, rhythmisch intensive, mit Geigenklängen aufgeschäumte Soul-Tanzmusik entwickelte sich unter dem Etikett «Phillysound» zum Leitton auch der weißen Bestsellerlisten. Stevie Wonder trieb den Soul-Ausdruck mit stilistisch vielfältigen Produktionen, für die er 1974 und 1975 mit je fünf Grammy-Preisen ausgezeichnet wurde, weit in elektronische Bereiche vor; viel mehr als dieser Avantgardist jedoch bestimmten Barry Whites gutturales Bettgeflüster, George McCraes hektisches Falsetto-Flehen (Rock Yoiir Baby) sowie der einschmeichelnde Gruppengesang von spinners, stylistics, hues corporation und ihren vielen minder originellen Ablegern das akustische Bild jenes Fließband-Soultrends.

So groß war in der Mitte der siebziger Jahre der Ausstoß der Plattenfirmen an Soul- und Rock-Singles, so hart der Konkurrenzkampf um werbewirksame Plazierung auf den Radiowellen, daß wieder Dollarscheine oder auch einmal eine Prise Kokain über Funk-Plattenspieler gereicht wurden. Zwischen 1973 und '75 ermittelten staatliche Untersuchungsausschüsse in den US-Bundesstaaten New York, New Jersey und Kalifornien gegen Gesellschaften und Discjockeys, die in den Verdacht von Payola und Korruption geraten waren. Manipulationen dieser Art signalisierten jedoch schon immer, 1975 ebenso wie 1960, nicht nur eine moralische Krise eines Teils der Schallplattenwirtschaft, sondern zugleich künstlerische Stagnation.

Einer Faustregel des Musikgeschäfts zufolge wird jeweils in der Mitte eines Jahrzehnts ein neues Unterhaltungsmusik-Idiom weltweit akzeptiert. In den zwanziger Jahren war es Louis Armstrongs Hot Jazz, in den Dreißigern Benny Goodmans Swing, in den Vierzigern Frank Sinatras Balladengesang, in den Fünfzigern Elvis Presleys Rock 'n' Roll, in den Sechzigern der BEATLES-Beat. 1975 war ein neuer Rock-Messias, der die Entwicklung dieser Musik für ein Jahrzehnt anregen und repräsentieren könnte, nicht in Sicht. Allein der Soul-Sound schien genügend Impulsivität, Entfaltungsmöglichkeit und personelles Potential für eine solche Stildominanz aufzuweisen. Andererseits erschien zweifelhaft, ob die schwarzen Songschreiber und Sänger auch differenziertere Emotionen (als Liebe und Sex) bei den weißen Jugendlichen würden ansprechen können, wie es für den internationalen Langzeit-Erfolg eines Pop-Stils unerläßlich ist.

Doch wer immer in der Zukunft die Instrumente anschlagen mag - auch morgen wird die Jugend in aller Welt nach Schallplatten tanzen und ihre Wünsche, Sehnsüchte und Frustrationen in Songs artikuliert finden, die in der Tradition von Blues, Rock 'n' Roll und Countrymusik wurzeln. Jon Landau hat es im Titel eines der besten Rockbücher auf die Formel gebracht, es sei zu spät, die tiefgreifenden, vom Rock bewirkten Veränderungen in unser aller Denken und Fühlen jetzt noch rückgängig machen zu können: «It's too late to stop now.» Was Sonny Bono vor Jahren sang, gilt unverändert: The Beat Goes On.

Anmerkungen

1) Bezeichnenderweise war der erste Elektrogitarrist in der Popmusik kein Rock 'n' Roller, sondern (si h»rj um 1935) T-Bone Walker - ein schwarzer Bluesmusikant.

Quelle:

Barry Graves & Siegfried Schmidt-Joos

Rock-Lexikon

Reinbek 1973 /1975

S. 11ff

OCR-Scan red. trend