Archiv

Rock und Revolte

Die "Berlin Szene" im Spiegel des BLICKPUNKT

Die Geschichte der Berliner Jugend-Tanzcafes

von Erich Richter

Vereinzelte schrille Pfiffe nächtlich aufgescheuchter Bürger mischten sich als erste Mißtöne zwischen die Synkopen wilder Jam-Sessions im Steglitzer Jazz-Saloon, Berlins erstem Jugendtanzcafe. Später empörten sich die Autofahrer der Nebenstraßen, weil jugendliche Besucher ihnen die letzten Parklücken mit Mopeds oder schweren flotten Schlitten blockiert hatten.

Nach fünf Jahren rutschte ausgerechnet vor dem Eingang der Boden in geheimnisvolle Tiefen eines bis dahin verborgen gebliebenen, aber nur notdürftig zugeschüttet gewesenen, ehemaligen Luftschutzstollens ab. Zwischendurch gab es genug Ärger mit der Erwachsenengeneration, die die Behörden gegen den phonstarken Störenfried mobilisierte und mit Anzeigen drohte, falls der Lärm nicht endgültig gedämpft werde. Als schließlich eine mit Geld und Raffinesse konstruierte Schallschluckkabine den Krach absorbierend das Musikpodium umhüllte und damit die Lautstärke weit unter die Phonzahl der durchschnittlichen Straßengeräuschkulisse hinunterdämpfte, opponierten zum x-ten Male einige Gastwirte gegen die unliebsame Konkurrenz. Ihr Innungsobermeister nutzte sein Abgeordnetenmandat, um Interessenpolitik seiner verbandsgebundenen Lobbyisten zu vertreten, obwohl er doch eigentlich in erster Linie den Wählern, damit also auch den Jungbürgern, verpflichtet gewesen wäre. Gerade war dieser Angriff abgewehrt, kritisierten ehemalige Leader von Jazz-Formationen die Kompromißbereitschaft der Clubleitung, weil sie es geduldet hatte, daß dort, wo gejazzt werden sollte, nur noch munter getwistet wurde und der Jazz damit quasi „auf die Rummelplätze degradiert worden war" — so Joachim Bläsing, ehemaliger Chef der „Dixieland-Messengers". Last, not least wetterte eine Vorstadtzeitung gegen die ihrer Meinung nach unzweckmäßige Organisation des Kartenverkaufs für einen Silvesterball und mokierte sich über die Wohlstandswunderpreisspirale, die die Eintrittsgelder der Jugendtanzcafes — inzwischen waren es drei geworden — in die Höhe geschraubt hatte.

Im Kreuzfeuer dieser letzten Attacken schrieb Berlins „Big Ella", die Senatorin für Jugend und Sport, Ella Kay, eine Bemerkung an den Rand jener Zeitungsnotiz, die eine gewisse Enttäuschung über die offensichtlich schiefe Entwicklung eines von ihr mit so viel Elan geförderten Projektes auszudrücken schien: „Was ist denn bloß mit den Jugendtanzcafes los?"

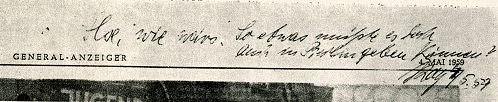

Mit einer Randbemerkung hatte die Geschichte der „Senatstheken", so taufte schlagfertiger Berliner Geistesblitz die Jugendtanzcafes, begonnen. Auf den Schreibtisch der für originelle Ideen immer aufgeschlossenen ehemaligen Jugendsenatorin, hatte ein Referent verschämt einen Ausschnitt aus dem Mannheimer Generalanzeiger vom 4. Mai 1959 gelegt. Ein Foto zeigte Jugendliche, die in der Mannheimer Innenstadt in das erste deutsche Jugendtanzcafe strömten, das auf Initiative des dortigen Stadtjugendringes eröffnet worden war. „Ilse, wie war's, so etwas müßte es doch auch in Berlin geben können?", schrieb Frau Kay mit schräger Füllfederschrift auf den Zeitungsrand.

Diese Notiz von höchster Warte kursierte offensichtlich schneller als im üblichen verschneckten Umlauftempo durch die Zimmer der Sachbearbeiter und Referenten bis ins Büro der damaligen Landesjugendpflegerin, Ilse Reichel.

Sie stellte die Weichen, hörte sich die Argumente für und wider an, prüfte, wog ab und gab schließlich sehr schnell grünes Licht für ein ähnliches Vorhaben in Berlin.

Eine neue Zeitungsmeldung machte die Runde. Wieder war von Mannheim die Rede. Ein hiesiger leitender Jugendpfleger besaß die Kühnheit darauf zu kritzeln: „Sehr interessant, schlage Informationsreise für H. und mich vor." Prompt erhielt er seinen freundlichen Ratschlag mit einer auf die finanzielle Durststrecke der Verwaltung bezogenen Antwort zurück: „Unser Geld reicht nur für einen." Dennoch geisterte schon am 9. Januar 1960 ein 10-Zeiler durch die „Welt". Unter der Überschrift „Zuerst ein Verein", wurde die Gründung des Berliner Jugendclubs — Stätte der Begegnung e. V. — angekündigt. Offenbar waren die Journalisten eher als die Senatsspitze informiert. So wurde auch diese unscheinbare Notiz durch eine allerhöchste schriftliche Anfrage — „Frau Reichel, kann ich Näheres hören? Kann schriftlich sein, Kay" — zu einem zeitgeschichtlichen Dokument unüber-„beat"-baren Wertes.

Wir müssen sie von der Straße holen

Bevor junge Berliner im Jazz-Saloon den Aufguß eines entgifteten Nachtlebens auskosten konnten, hatten 1960 alarmierende Vorfälle den Ruf der Teenager- und Twen-Generation ramponiert. Weil manche den starken Otto markierten, Krawalle anzettelten, wie „Weiße Riesen" Tische durch die Luft schleuderten, im überschüssigen Kräfterausch Stühle durch Karate-Schläge zerhackten, war sich die Öffentlichkeit sehr bereitwillig über ein vorschnelles Klischeeurteil einig. „Halbstarke" echote es vieltausendstimmig zurück, sobald junge Menschen aus Übermut irgend etwas angestellt hatten. Materielle Verluste ließen sich noch ersetzen. 'Gefährlicher dagegen wirkten sich sexuelle Verwahrlosungstendenzen aus. Sie brachten die Jugendlichen mit dem Strafgesetz in Konflikt. Notzuchtverbrechen jugendlicher „Banden" machten fast täglich Schlagzeilen. Freiheitsstrafen erwiesen sich als ungeeignete vorbeugende Maßnahmen zur Verhütung weiterer wilder Ausschreitungen dieser Art. Gerichtsvorsitzende wandten sich damals in ihren Urteilsbegründungen fast beschwörend an die zuständigen öffentlichen Stellen. Landgerichtsdirektor Berger stellte fest: „Der Ausgangspunkt für die Taten dieser jungen Männer ist der Besuch von verrufenen Lokalen. Es muß ernsthaft geprüft werden, ob durch solche Gaststätten nicht die öffentliche Ordnung gestört und die sexuelle Verwahrlosung gefördert werde."

Gerade diesen neuralgischen Punkt sollte die pädagogische Zielsetzung des Berliner Jugendclubs e. V. durch die Eröffnung des ersten Jugendtanzcafes neutralisieren. Wir müssen die Jugend aus den Spelunken und von der Straße holen. Wir wollen ihnen einen Treffpunkt ganz nach ihrem Geschmack einrichten, in dem sie unter sich sein können, ohne altväterliche Beaufsichtigung, jedoch unmerkbar sozialpädagogisch gelenkt und betreut. Hier sollen sie sich ihre Tanzlust abstrampeln, Kontakte mit Partnern finden und — warum eigentlich nicht — auch mal einen Drink genehmigen können. So hatte man es sich am grünen Tisch vorgestellt.

Freizeitverhalten ohne Knigge kultiviert

Zum Premierenabend stellte sich ein Eliteaufgebot ein. Jugendpfleger kontrollierten Personalausweise und schleppten Bierkästen, Fürsorgerinnen fungierten vom Lampenfieber geschüttelt als Bardamen mit pädagogischem Appeal, Jugendgruppenleiter stellten sich äußerst couragiert dem Ansturm einer ungeduldig drängelnden jugendbewegten Masse mannhaft entgegen. Allen voran kappte die Senatorin Verschlußdeckel von Limonaden- und Bierflaschen. Um Mitternacht waren alle geschafft. Aber zugleich auch froh über den geglückten Auftakt ihres Experimentes. „Mensch, ihr seid o. k.", rief ein letzter Gast zurück, bevor er eilig davon trabte. Als wenige Wochen später junge Mannheimer mit eigenen Augen die Kopie ihrer Erfindung begutachteten, urteilten sie einhellig: „Der Berliner Jazz-Saloon ist besser!" Warum? „Die Jugendlichen werden bei Euch von Berufspädagogen so sanft beschattet, daß sie es gar nicht merken."

Gerhard Zahmel, einer der beiden Jugendclub - Vorsitzenden und damit Hauptverantwortlicher der Berliner Jugendtanzdielen, resümiert heute: „Die Fürsorge war eigentlich immer nur ein Zweig unserer Initiative, sie ist übrigens längst in die Kompetenz ehrenamtlicher Mitarbeiter unserer Clubs, die früher selbst einmal Gäste gewesen sind, übergegangen. Da betreut also gewissermaßen schon ein älter gewordener Jahrgang die Jüngeren, wir Jugendpfleger können uns längst anderen Aufgaben widmen." — „Unser eigentliches Anliegen, das Freizeitverhalten, die Umgangsformen, die Trinkgewohnheiten junger Menschen, ganz ohne Knigge durch die Jugendtanzcafes zu kultivieren, haben wir verwirklichen können."

In Berlin bestehen heute etwa 30 kommerzielle Treffpunkte junger Leute. In der Peripherie das Schloß Hermsdorf, etwas näher zur Innenstadt gelegen die „Beat-Hall" in Charlottenburg und das „Casaleon" in der Neuköllner Hasenheide. Im Brennpunkt der City stehen auf der Liste der stark frequentierten „Hit-öfen": am Lehniner Platz „Pal Joe", in der Joachimsthaler Straße „P. J.", in der Spichernstraße „Big Apple" und schließlich der „New Eden Saloon", das „Riverboat" und der „Play-boy-Club".

Unzweifelhaft belegen die Jugendtanzcafes, der „swing-point" in Spandau, die „dachluke" in Kreuzberg und der „Jazz-Saloon" in Steglitz die ersten drei Plätze in der Popularitätsparade. Apropos „Jazz-Saloon", der heißt neuerdings „Pop Inn", ein poetisches Nichts, mit beabsichtigter Anspielung auf die Beliebtheit dieser Beat-Bier-Schwemme, in der Pop top ist.

Wo in den ersten Jahren die Studenten das Gros der Parkettmasseure stellten, ist inzwischen eine sowohl soziale als auch altersmäßige Umstrukturierung der Besucher festgestellt worden. Die Szenerie beherrschen heute die 18- bis 20jährigen, vorwiegend Oberschüler und Lehrlinge. Die Gammlertypen sind abgewandert. Die Mädchen erscheinen kaum noch in Mini-Pullovern oder hautengen Hosen, weil modische Hüllen im flotten Courreges-Stil bei den jungen adrett zurechtgemachten Herren besser ankommen. Girls, die sich nicht schnell genug diesem modischen New-Look angepaßt haben, spüren es fühlbar, wenn sie in der Beat-Arena der „dachluke" als Zielscheiben spöttischer Blicke sitzengelassen wurden.

Zum Jazz kann man nicht tanzen

Das Niveau des musikalischen Angebots sei beträchtlich gesunken, monieren vor allem die Liebhaber des durchgeistigten Jazz. — „Alles Quatsch", kontern die Beatfans. Wo noch vor Jahren das Johannes-Rediske-Quintett, die Helmut-Brandt-Combo, Papa Ko's Jazzin' Babies und das Albert-Mangelsdorff-Quintett qualifizierten Jazz intonierten, dröhnt jetzt harter Beat. Man kann diese Entwicklung bedauern, man vermag jedoch nicht das Argument zu entkräften, daß man Jazz eben nicht zum Tanz anbieten kann. Würde man Jazz-Musik stur weiterhin auf dem Programmzettel belassen haben, hätten die Clubs heute ausgewirtschaftet, wären verödet und müßten mangels Nachfrage ihre Tore schließen. Damit wären auch die nicht gerade unerheblichen Investitionen aus dem Steuersäckel sinnlos vergeudet worden. Junge Menschen amüsieren sich am ehesten und besten beim Tanzen, und Beat geht nun mal in die Beine und reißt von den Stühlen.

Unser Star-Boy heißt „Nero"

Die besten Bands, die man ausfindig machen konnte, waren gerade gut genug, und wurden engagiert. Stellvertretend für die Spitze der gastierenden Gruppen stehen hier die „Lords", die „Gloomy-Moon-Singers" und die halbnackten „Balubas" aus Schweden. Wenn sie spielten, wirkte das auf Tausende wie eine große dufte Show, sagt der Boy-Star aller drei Jugendtanzcafes, „Nero" Brandenburg. Seine Schallplatten-Cocktails, in denen er als beliebter Disk-Jockei durch fundierte Kommentare gescnmackbildend und kritikanregend das Niveau der Musikkonsumenten hebt, machten ihn zu einem weithin stadtbekannten Original, zu einer Autorität, die sein persönliches Image prägte und sein Prestige festigte. Der Dicke mit der bulligen Boxerstatur und der wuchtigen schwarzen Managerbrille kann es sich sogar leisten, die Beat-Hölle vorübergehend abzukühlen, indem er eine Scheibe auflegt, die allgemein zwar als uralter Husten empfunden wird, die man sich jedoch ohne Buh-Proteste diszipliniert anhört. Er hat im Umgang mit jungen Menschen das richtige Fingerspitzengefühl entwickelt, das es ihm sogar gestattet, gehaltvolle Chansons seinem Publikum näherzubringen. Wenn er das mit pädagogischem Zeigefinger oder etwa zu formell anstellte, würde er bald ausgespielt haben. Da er jedoch den richtigen Ton findet, kommt es nicht selten zu erregten, doch sachkundigen Fachsimpeleien. „Endlich mal einer, der den Mut hat, ne miese Aufnahme och mies zu machen", sagen die Zuhörer. Mit Peggy March, Silvio Francesco, dem komischen Pfannkuchen Trude Herr, mit Casey Jones, Jerry Cotton, tauschte er Shakehands und am Mikrophon muntere Interviewpointen aus. Selbst Schallplattenproducer fordern diesen unkonventionellen Disk-Jockei zu einem Test heraus, bevor sie einen Titel mit ungewissen Chancen ins Geschäft bringen. Zum Dank prangt dann „Neros" Konterfei auf einer LP-Tasche wie der der Piaf-Nachfolgerin Mirelle Mathieu. Als er sie in der „dachluke" vorstellte, wurde es mucksmäuschenstill. Es war ein Wagnis auf Biegen oder Brechen. Nach dem Auftritt behauptete niemand: „Der Nero hat ja Geschmack wie'n Pferd", sondern es brach ein Beifallsorkan los. Da atmete nicht nur die Mathieu erleichtert auf, sondern auch die Produzenten lächelten zufrieden. Die Vorschußlorbeeren des „dachluken"-Publikums bewährten sich als todsichere Prognose. Das Geschäft wurde an diesem Abend perfekt.

Bieten Sie Beat!

Programmgestalter der Jugend-tanzcaf6s müssen stets einen richtigen Riecher dafür haben, was aktuell ist. Der Beat z. B. wandelt sich bereits, das darf man nicht überhören, erklärt einer von ihnen. Der laute harte Schlag ist bereits Vergangenheit, jetzt setzt sich die Melodik durch, Beat klingt wieder jazzig. Nur wenn in der Auswahl der Platten und Bands die Jugendtanzcafes das neueste und beste Angebot unterbreiten, erstklassige Verstärker- und Übertragungsanlagen installieren, können sie auch mit ziemlicher Sicherheit voraussagen, daß die jungen Gäste ihnen auch weiterhin die Buden einrennen werden.

Diese kostspieligen Engagements sind einer der Gründe für die Erhöhung der Eintrittspreise, die heute für die Sonnabendveranstaltungen, wenn am meisten los ist, schon bis zu 2,— DM emporgeschnellt sind. Schließlich wurden auch die Mieten teurer, die Personalkosten sind gestiegen und die Bandleader stellen höhere Gagenforderungen. 1965 begnügten sie sich noch mit einem Betrag von 6,50 D-Mark pro Musiker und Stunde. Ein Jahr später verlangt die beste Band für jedes Mitglied ein Stundenhonorar von 17,— D-Mark. Sie behaupten: „Andere Lokale nehmen uns sogar für mehr Geld noch mit Kußhand." Der Jugendclubvorstand möchte zwar diese Forderungen herunterdrücken, aber er ist sich auch dessen bewußt, daß das, was gut ist, teuer bezahlt werden muß.

205 509 Gäste bis zu 25 Jahren verkehrten 1965 in drei Jugend-Tanzclubs. In Steglitz und Kreuzberg hat der Andrang gegenüber den Vorjahren nachgelassen, Spandau konnte diesen Rücklauf durch Besucherrekorde ausgleichen. Die Clubleiter suchten nach Gründen für den Schwund. Sie führen ihn in erster Linie auf die Eröffnung zahlreicher neuer kommerzieller Bars und Tanzclubs zurück, in die ihre Besucher abgewandert sind Damit hat sich zugleich aber auch die Opposition der Gastwirte als illusorisch erwiesen, zumindest fehlen ihr jetzt die stichhaltigen Begründungen. Vielleicht ließen sie deshalb eine Einladung des Clubvorstands zu einer Besichtigung der Jugendtanzcafes und einer anschließenden Diskussion seit einem halben Jahr unbeantwortet schmoren.

Die Spandauer haben ihren Betrieb wieder ankurbeln können, weil sie eine Besucherwerbung starteten und hierfür sich sogar die Schulen einspannen ließen. Diese Propaganda-Aktion begründete der Leiter des „swing-point" in einem Zeitungsinterview mit der Bemerkung: „Jugendliche werden im kommerziellen Bereich als Konsumenten ernst genommen und von der Werbung stark beeinflußt. Wenn wir ihre Gunst nicht verlieren wollen, müssen auch wir stärker um sie werben."

Brauereien kamen auf den Geschmack

Wirschaftliche Gesichtspunkte drängen zeitweilig die pädagogische Zielsetzung an den Rand. Man verliert sie trotzdem nicht aus den Augen. Als gemeinnütziges Unternehmen darf der Jugendclub keine Überschüsse erzielen. Dennoch muß der Schatzmeister häufig Balancekunststücke vollbringen. Wenn er seine Betriebe vor roten Zahlen bewahren will, bleibt ihm auf schmalem Grat wenig Spielraum. 1965 schloß die Gewinn- und Verlustrechnung mit ca. 912 000,— D-Mark ab. Den höchsten Ertrag vor den Eintrittsgeldern (236 529,— DM) erzielte der Getränkekonsum mit 343 206,— DM. Damit haben sich die Jugendtanzcafes vor allem für eine Berliner Brauerei zu einem bedeutenden Partner aufgeschwungen. Prompt lockte diese Brauerei einen der Vereinsvorsitzenden durch ein attraktives Angebot von der Behörde weg, und will ihn für die weitere Umsatzsteigerung einspannen, weil er am besten weiß, wie man jungen Leuten eine kühle Molle schmackhaft machen kann. Da auch die hellwache Konkurrenz eine Chance wittert und in das bisher eingleisige Geschäft einsteigen möchte, machte eine zweite Brauerei einen Direktions-Assistenten-Sessel ebenfalls für ein großes „Kindl" der Senatsverwaltung für Jugend und Sport frei. Ob nun ein Bierkrieg ausbrechen wird, weil durch diese Manipulationen aus ehemaligen Kollegen zwangsläufig Kontrahenten wurden, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall kann sich der Berliner Jugendclub in dieser Beziehung als lachender Dritter schon jetzt die Hände reiben. Denn durch Brauerei-Kredite und eine großzügige Lottospende werden nun auch die Weddinger und Reinickendorfer noch in diesem Jahr am Kurt-Schumacher-Platz einen hochmodernen Club erhalten, in dem der Beat mit Donnergrollen swingen wird. Das nämlich verursachen die Kugeln einer darüber befindlichen Bow-ling-Bahn, die werden rollen, und rollen, und rollen . . .

Die Bewährungsprobe steht noch bevor

Zu guter Letzt will sich ausgerechnet an einer windigen Ecke, auf dem von Liebesdienerinnen festgetretenem Trottoir, noch ein fünftes Jugendtanzcafe in unmittelbarer Nähe des Sportpalastes gegen die härteste Herausforderung einer berüchtigten, aggressiven Halbwelt behaupten. Noch so vorwitzige Bezeichnungen wie „Bandentreff" oder „Knock-Out" können nicht darüber hinwegtäuschen, daß dort aus Spaß sehr schnell bitterer Ernst werden kann. Umsonst aber wären sechs Jahre Erfahrungen gesammelt worden, würde man gerade vor diesem Höhenflug in eine rauhe ungewisse Wirklichkeit zurückschrecken. Der Count-Down hat bereits begonnen; es darf keinen Fehlstart geben!

Editorische Anmerkungen

Mehr zu

„Nero" Brandenburg siehe dessen Homepage.